|

No.01 森が消えれば海も死ぬ 陸と海を結ぶ生態学

|

タイトル : 森が消えれば海も死ぬ 陸と海を結ぶ生態学

著者 : 松永勝彦

出版社 : 講談社ブルーバックス

ページ数 : 180ページ

値段 : 800円+消費税

版数 : 2010年2月20日 第1刷

|

|

<採点>

読みやすさ ★★★★★

分りやすさ ★★★★★

勉強になる ★★★★☆

お値打ち度 ★★★★☆

おススメ度 ★★★★☆

危険度 ★☆☆☆☆ |

|

<紹介文>

少し前に、日本近海は世界的に見て最も海洋生物の多様性に富んだ海域であるとアメリカの科学誌が

報告しました。そういう恵まれた環境で暮らせることを、とても嬉しく思います。しかし喜んでばかりもいられ

ません。豊かと言われる日本の沿岸域は、実は1000キロメートルにもわたって、海藻の生えない不毛の

砂漠と化しているのだそうです。白いペンキを塗布したような海底には、海藻はおろかフジツボもおらず、

食用にならない痩せたウニが見られる程度だと言います。これは石灰藻という硬い殻を持った藻で海底が

覆われてしまったためで、この石灰藻の影響で、沿岸におけるウニ、あわび、昆布などの水産資源が減少

しているのだそうです。ではなぜ石灰藻が増えたのでしょうか。それには理由があります。

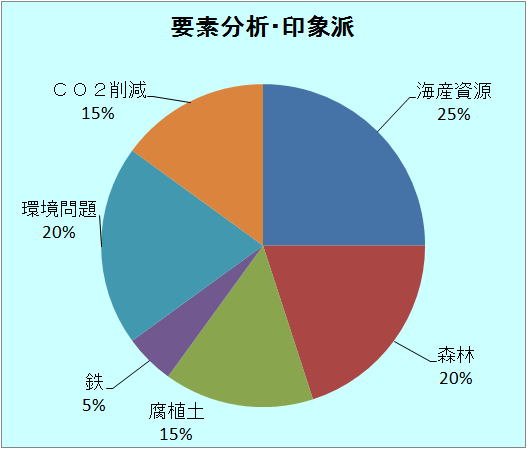

本書は他にも、

・エチゼンクラゲが近年大量発生しているのはなぜでしょうか。

・どうしてペルー沖ではアンチョビーが大量に漁れるのでしょうか。

・赤潮はどうして発生するのでしょうか。

・温暖化で流氷が北海道まで来なくなると、どうなるのでしょうか。

などなど、さまざまな興味ある疑問に答えてくれます。

以上のような疑問への答えを少しだけ明かしますと、海が豊かであるためには、陸上においても豊かな

森林が必要なのだそうです。その理由は、森林地帯では枯葉をバクテリアが分解し、腐植土層と呼ばれる

有機物を含んだ土壌が形成されることにあります。この土壌には植物が成長するのに必要な栄養素が含

まれていて、この栄養素が河川水などを通じて海に運ばれ、海の生物を育てるのに大いに役立っています。

また、腐植土層には保水力があり、洪水の発生を防いだり、土砂の流出を防いで川や海の生物を守る働き

もあるのだそうです。

食料の多くを輸入に頼る日本ですが、日本経済の長期的なスパンでの相対的低下、食料輸入に関わる

環境負荷とコストの上昇、食料生産とバイオエネルギーとの競合などによるリスク軽減のためには、現在の

輸入食料に頼る体質を改め、自給率を上げてく必要があると思います。そのためにも、日本の豊かな海産

資源を有効利用するのが賢明ではないでしょうか。

本書は海を豊かにするとともにCO2を削減し環境保全を図る方法などを説いています。環境問題に関心

のある方には、特におすすめです。

|

|