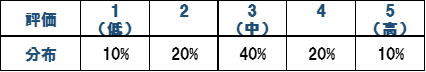

ルネサスの新人事制度では、半年に1回の一時金(ボーナス)の査定において、5段階の評価を行います。最低「1」ら最高「5」までは、評価ごとに人数の割合が決められています。15年度の夏の一時金では、総合職の主任・技師クラスは次の割合で振り分けられました。

表1.主任・技師クラスの評価と分布割合

(議論を簡単にするため、評価0と6は省略しています。)

この表から分かるように、真ん中の「3」が厚く、両端は薄くなっています。相対評価をすること自体の是非は後で論じるとして、ここで重要なのは、もし相対評価で納得性を高めたいと思うのであれば、人数割り当ての分布と、従業員全体の働きの分布が、おおむね一致している必要があるのではないかという事です。

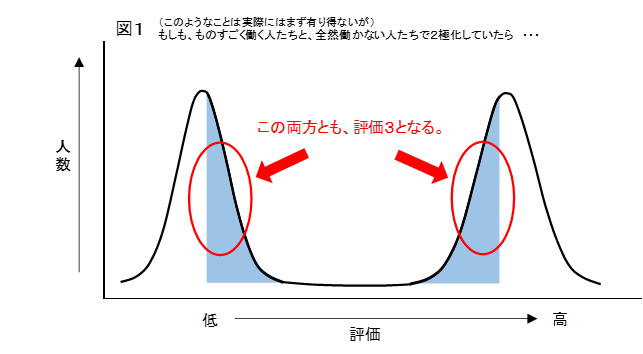

たとえば、仮に社内が、ものすごく働く人のグループと、全然働かない人たちのグループに2極化していたとします。(下図) この場合、現在の人数割合で振り分けると、ものすごく働いている人のグループと、全然働かない人たちのグループの双方から、同じ「3」の評価を得る人がたくさん出てしまうことになります。これでは納得できないでしょう。

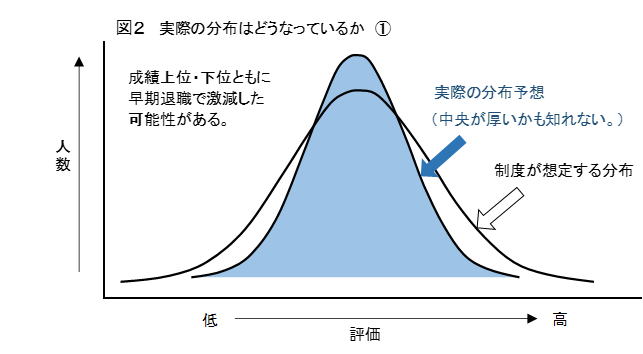

もちろん、これは極端な例ですので、実態はこれとは大きく異なっているに違いありません。では、現実の分布は、どうなっているのでしょうか。これは想像するしかありませんが、図2は、正規分布をベースにしながら、早期退職の影響によって下位と上位がともに減ったと仮定したモデルです。

仮に上図のような中央に厚い分布になっている(つまり普通の働きの人が増えている)としたら、評価の人数割り当ての方も、中央の評価「3」を現在の40%よりも多くするか、または評価1段階あたりの一時金の金額差を小さくするのが適当という事になります。

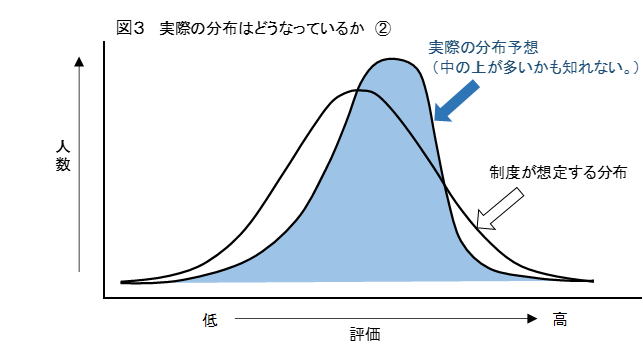

次に、下の図3は、図2の変形版で、中央よりやや上が厚くなっています。これは、特に成績下位の者が多数退職したことや、大量降格によって同じ職制内であれば(主任・技師クラスに元管理職が多く含まれるなど)上位の人数の割合が増えていることを想定したモデルです。仮にこの方が実態に近ければ、評価「3」~「4」の割合を多くしないといけないことになります。

以上はあくまで仮説に基づく分布です。しかし現実に、評価「1」を取った人が、部長に理由を尋ねたところ、「絶対評価では決して「1」ではないが、相対評価でこのようになった」と説明を受けている例があります。こうした例が多数あるのなら、上の図2や図3の方が実態に近いと推定することも、誤りではないでしょう。

会社は、家族手当などを、「労働の対価ではない」ことを根拠に廃止しつつあります。それならば逆に、労働の実態のあるものには、きちんと対価が払われないと辻褄が合いません。実態としての働きの分布と、制度上の評価の分布が異なれば異なるほど、労働の対価が正当に払われていないと感じることが多くなり、私たちの納得性は減少するのではないでしょうか。

ところで、制度上の分布が実態と一致したとき、それは結局のところ、絶対評価の分布と同じになります。つまり労働の対価を確実に払うには、絶対評価をするのが妥当であると言えます。

(この主張に対するご意見・ご感想は、下記のフォームからお願いいします。)

|